これから臨床研究をはじめる方へ

J-SUPPORTは、がん支持療法分野における臨床研究活性化と成果発信の期待を担う次世代の研究者育成についても積極的に取り組んでいきます。

初めて研究を実施する方、研究に関する知識をブラッシュアップしたい方は臨床研究お役立ちTipsをご活用ください。

本邦におけるがん支持療法領域の代表的な研究の臨床課題を知りたい方は開発マップをご覧ください。

またJ-SUPPORTでは、定期的にセミナーやワークショップを開催しています。

セミナーでは臨床研究の計画を立てる上で押さえておくべき点を学びます。

ワークショップでは講義のみならず、小グループによる演習や模擬ピアレビューも取り入れた双方向性の学びの場を提供します。

本HPのお知らせ、Facebook、メーリングリストで広報いたしますので、ぜひJ-SUPPORT会員にご登録ください。

セミナー・ワークショップ等イベント情報は こちら

J-SUPPORT会員登録(無料)は こちら

研究相談

J-SUPPORT会員にご登録の上、研究相談にお申込みいただくと、臨床研究の経験が豊富なディレクターが研究のご相談に応じます。

また研究相談を経てJ-SUPPORTの承認研究となった場合、研究プロトコール作成における研究デザインのアドバイスや統計学的支援、データマネージメント体制構築からはじまり、研究マネージメント支援、プレゼンテーション、論文作成に至るまで丁寧なメンタリングを提供するメンターシップ体制を整えています。

J-SUPPORT会員登録(無料)は こちら

研究相談の概要は こちら

研究相談のお申込みは こちら

研究審査

J-SUPPORTでは、各専門領域で議論され作成されたプロトコールコンセプトをJ-SUPPORT の他のグループのメンバーや医療者以外の外部評価委員を交えて試験の社会的な妥当性について審査するProtocol review committee(PRC)制度を導入しています。PRCでは、試験がまず完遂できること(実現可能性)、試験終了後に実臨床になんらかの影響を与えること(出口戦略)にフォーカスを置いた審査会としてScientific Advisory Meeting(SAM)を行います。審査は批判的吟味だけではなく試験をよりよく洗練するためにどのようにしたら良いかの助言を基本とし、若手の研究者も積極的に参加できるように努めています。

研究審査体制と科学諮問会議の概要は こちら

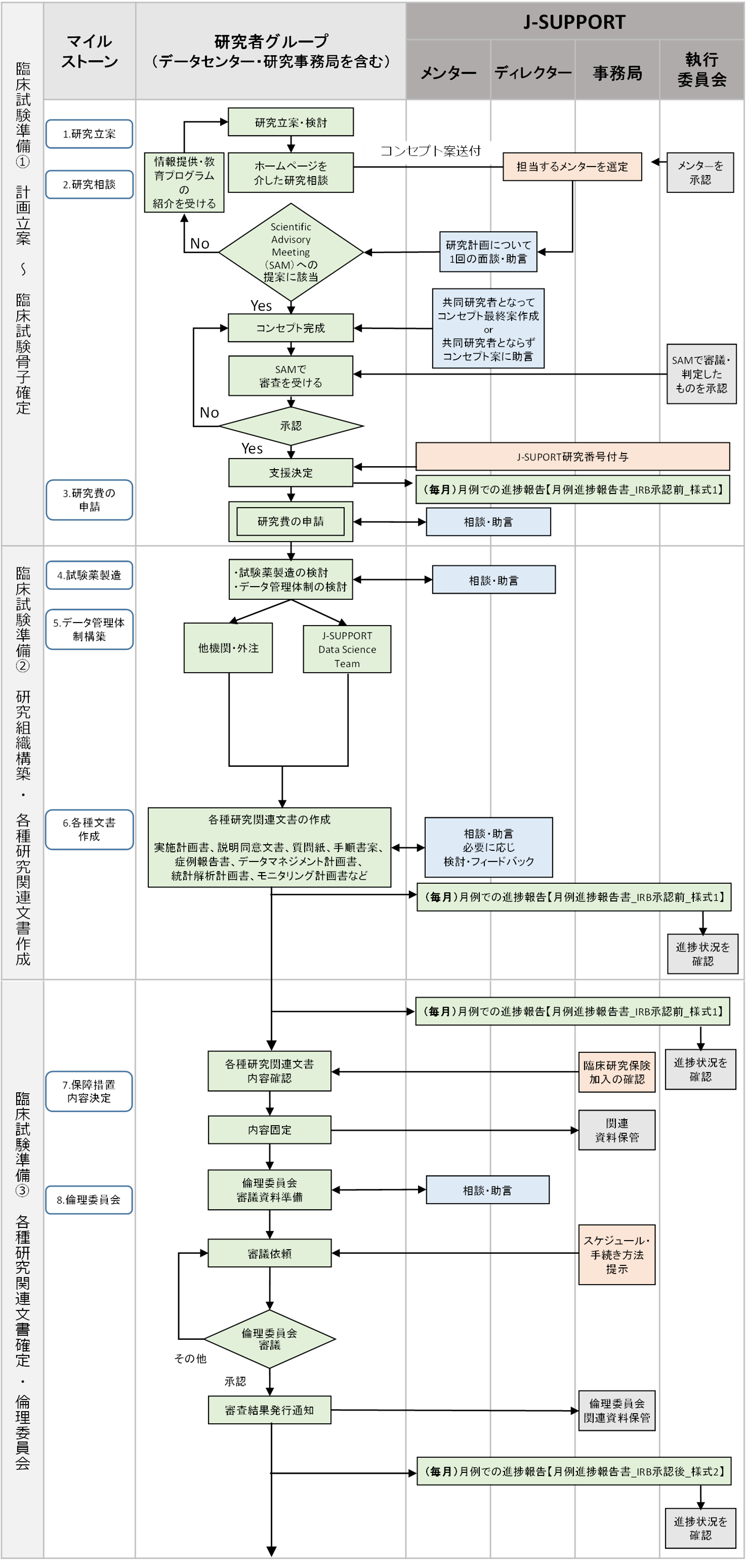

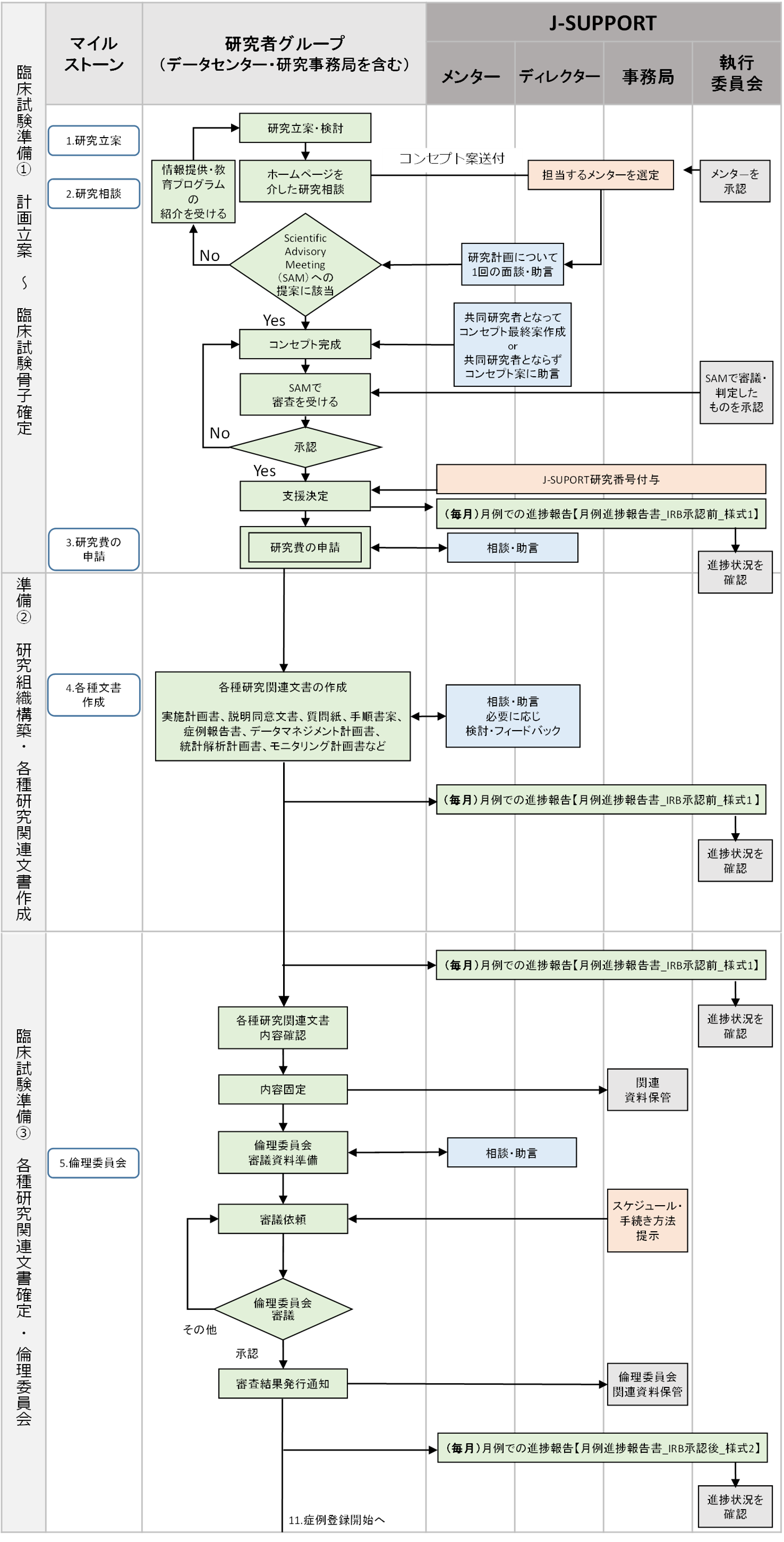

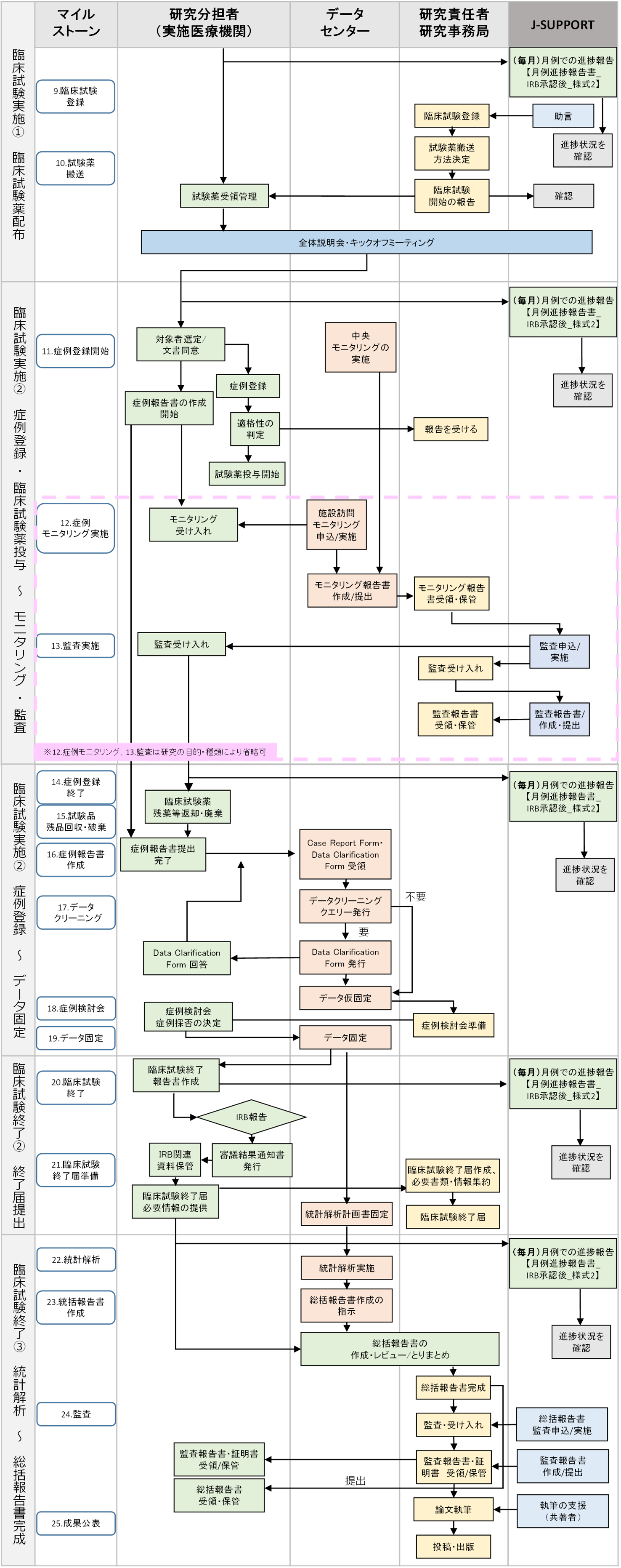

J-SUPPORT研究のロードマップ

J-SUPPORTで研究を支援する際の研究ロードマップの一例です。(クリックで拡大します)

侵襲かつ介入を伴う研究(多施設共同研究)

研究計画立案から倫理審査まで

侵襲のない研究(多施設共同研究)

研究計画立案から倫理審査まで

(侵襲ありなし共通)症例登録開始から研究終了まで

※研究の目的・内容によっては、フローが前後する場合や該当しない場合もございます。

※公的文書にJ-SUPPORTの名称を記載する注意点

研究費申請においてJ-SUPPORTで試験を行う旨を明記できるのは、J-SUPPORTのメンバーが分担研究者として当該研究を支援している場合に限ります。なお、公的文書(プロトコールや研究費申請書など)にJ-SUPPORTの名称を記載するのは科学諮問会議(SAM)承認後とし、その際はJ-SUPPORT研究番号を明記いただきます。

J-SUPPORT会員登録(無料)はこちら

研究相談のお申込みは こちら